現代社会においてどこにいてもインターネットにつながることは当たり前になりつつあります。誰もがスマートフォンで通信をしていますが、一昔前ならトンネルや地下はつながらないのが当たり前でした、なぜなのでしょうか?

携帯電話は基地局と電波で情報をやり取りします。しかし電波の特性上トンネルや地下は「遮へい」されているため中まで電波が浸透しません。そのため何も対策をしなければつながらないままです。日本においては主に JMCIA(移動通信基盤整備協会) がメインとなって各種装置や鉄塔を整備し、各通信キャリアが基地局装置を置き共同利用することで対策を行っています。本記事ではJMCIAが行う整備事業について解説します。

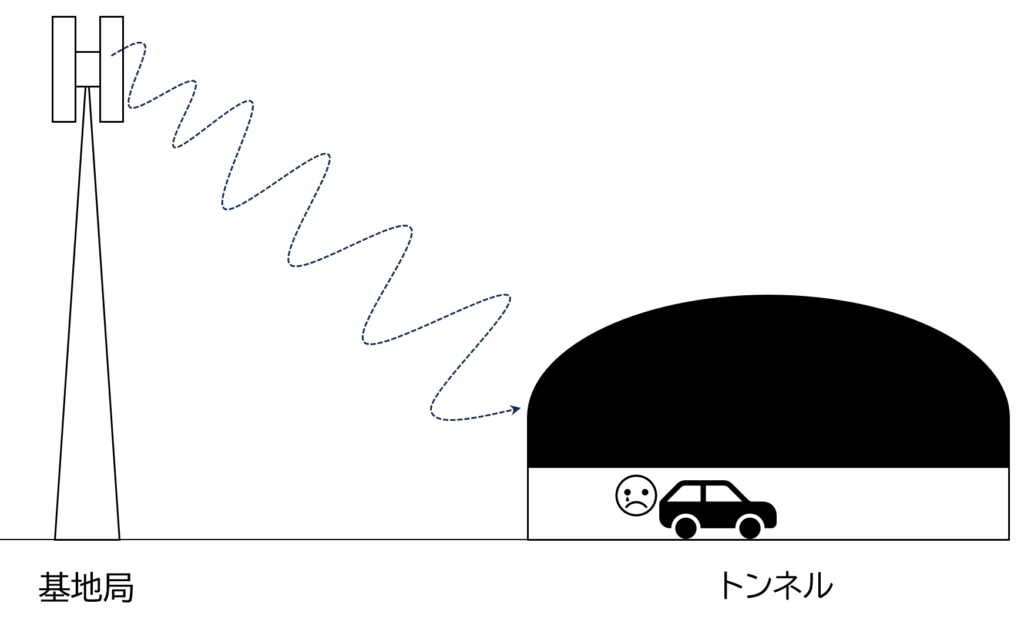

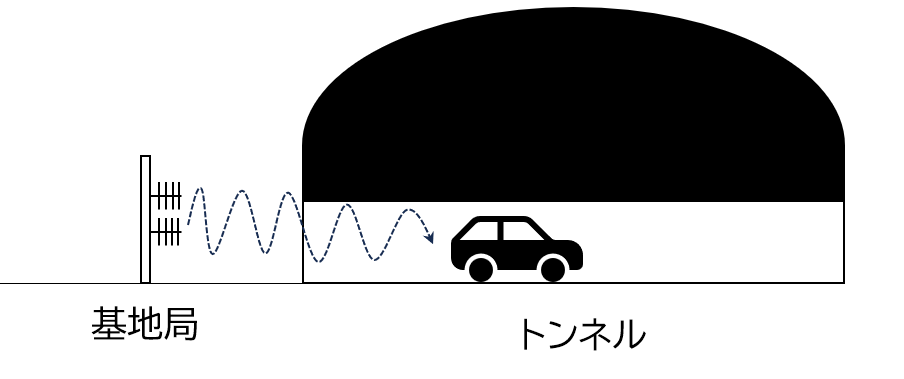

吹き込み方式

対策する方法の1つは吹き込み方式です。主に距離の短いトンネルで見られる方式です。電波の特性上直進性が高いので、通常の鉄塔基地局とは別にトンネル断面に向けて電波を送信する方法です。基地局を1つ建てるだけでいいので比較的安上がりの方式になります。指向性のある八木アンテナやセクタアンテナが用いられます。搭載容量が大きくないため後発事業者が後から増設されることは少ないです。

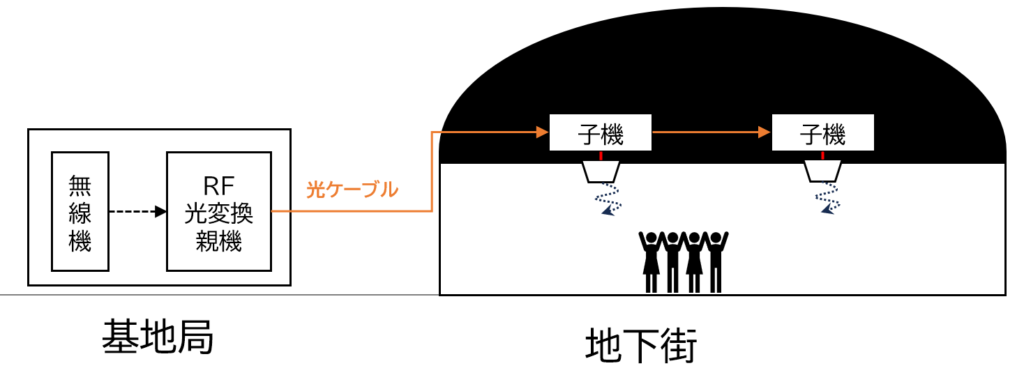

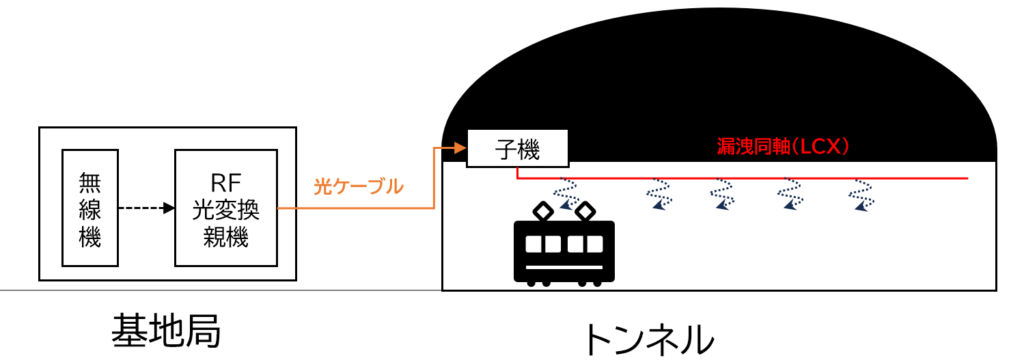

光中継方式

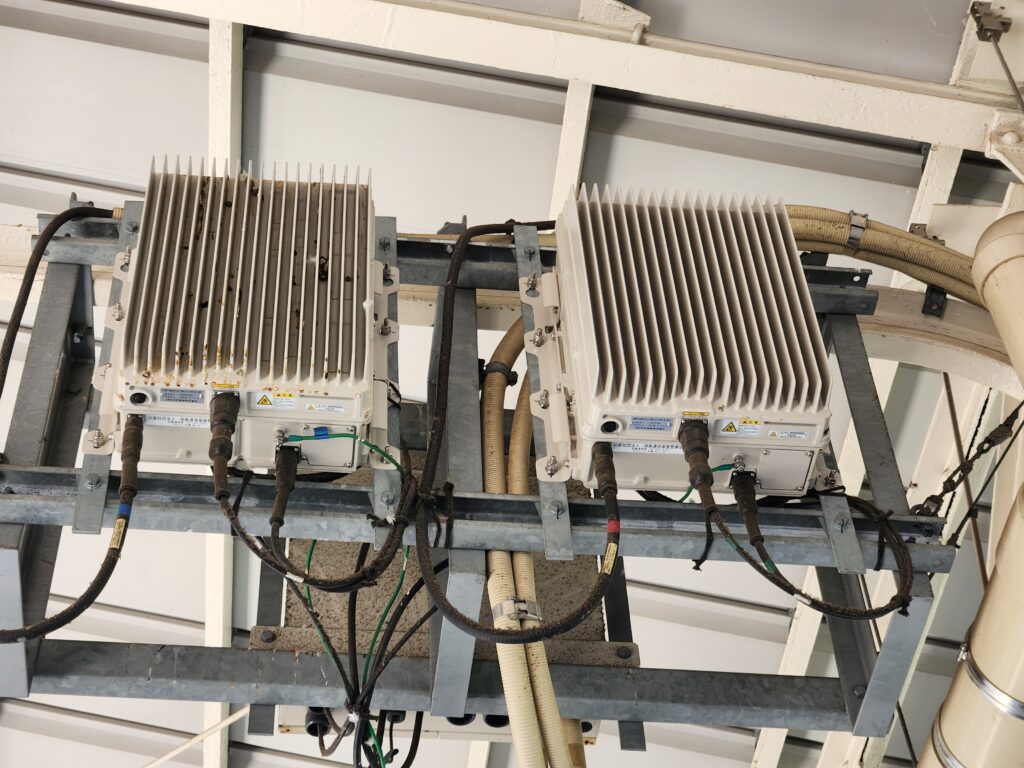

もう1つの対策する方法は光中継方式です。長大トンネル、地下街など吹き込み方式で対応できない箇所に設置されます。無線機の信号をRF光変換をおこない光ケーブルで伝送し、子機で信号に再度変換することで、電波の届かない場所でも通信可能になります。ただし親機や子機をそれぞれ設置する必要があることから整備費用は非常に高額になっています。また故障リスクも高く子機が故障すると不感エリアが生じることになります。大規模施設だとメンテナンスタイミングも限られることからたまに放置されていることもあります。

また、アンテナの代わりに漏洩同軸(LCX)を用いることもあります。いずれにせよ整備費用は高額になります。

地下街でよく見かける円柱状のアンテナは光中継方式の子機につながっているJMCIAのアンテナです。同軸の先に子機がつながっています。

親機は基地局に設置されており、長大トンネルであれば近くのキュービクルや基地局、都市部地下街であればNTT等の局舎内に設置されていると考えられています。

通常の基地局装置に加えて設置してある白のキュービクルがCRFの親装置と思われます。

光中継方式における子機の種類

現在主流の光中継方式で用いられる装置は4GにおいてUOFとCRFの2種類です。

詳しくは専用の記事をご覧ください → https://jp-tower.com/das-frequecy/

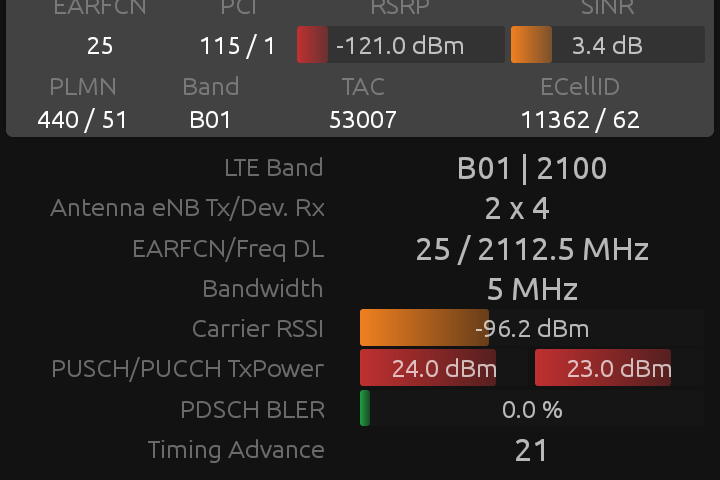

UOFは2003年ごろ登場したRF光伝送装置で対応周波数帯は800M/1.5G/1.7G/2.1Gのみです。Softbankが2.1Gのみで対策している場合はUOFの可能性が高いです。

現在は機器更新が進んで2015年ごろ登場したCRFがメインとなっています。対応周波数帯は700M/800M/900M/1.5G/1.7G/2.1Gの6波対応です。周波数割当時期の関係から主に2種類存在し、1.7GHzにおいてdocomo, Softbankに加えて楽天モバイル 上側5MHz幅のみ対応のCRF6001/6101と、au含めた1.7GHz帯全対応のCRF6002/6102が存在します。

CRF6001は楽天モバイル向けの帯域が5MHz幅しかないため、都市部ではキャパシティ限界を迎えています。20MHz幅に対応したCRF6002への更新が少しずつ進んでいます。

整備対象となるトンネル

地下鉄における携帯不感地帯はおおむね解消されたものの、鉄道トンネルや道路トンネルにおいてはまだ圏外エリアが残っています。JMCIAはどのような基準で整備対象を決めているのでしょうか?

新幹線トンネルについては、多くの区間で整備済みとなっていますが、新規開業区間については「整備新幹線の延伸ルートは、開業と同時に携帯電話サービスが利用できるよう考慮する。」とあります。

在来線トンネルについては「平均通過人数2万人/日以上の路線について、鉄道事業者と利用者の要望を踏まえて電波遮へい対策を推進する。平均通過人員8万人/日未満の路線については補助金を活用した対策としたい。」とあります。

自主事業とは国庫補助金によらない参画事業者の負担による事業で、補助事業は国庫補助金を活用した事業で、補助金の割合は国が1/3ないし1/2となっています。

ある程度利用客のいる路線でないと対策されないことから、地方鉄道路線については厳しい状況となります。

道路トンネルについては「供用開始され全長500m以上でトンネル両端で携帯電話サービスを利用できる道路トンネルを対象に高速道路トンネルは100%、直轄国道トンネルは90%を整備目標として対策を実施。また、それ以外の一般国道については、交通量やニーズ等を勘案し、優先度の高いものから対策を実施。」とあります。

高速道路もしくは直轄国道でない場合はJMCIAでは対策されていないことも多いです。

近年は緊急輸送道路も補助対象となることが多いです。

当然JMCIAだけでは整備が追い付かないため、交通量が多いトンネルの場合は事業者が独自に吹き込み方式用の基地局を立てることも多いです。事業者による差が大きく出るところです。

補助金の対象となる事業については以下の記述が参考になります。

トンネル携帯不感地帯を解消する事業に係る総務省の補助⾦は、以下の内規により配分されています。

【内規】

延⻑ 500m 以上

両端の明かり部が携帯通信可能エリアとなっている

交通量 1,000 台/⽇以上

直轄国道、⾼速道路内規に該当しない箇所で県などから要望があった場合は、上記の内規によらず、基盤整備協会にて要望をとりまとめ、その中から「⼀定の基準」をもって箇所を選択し、携帯キャリア 4 社に照会をかけ、そのうち 2 社が事業化に合意すれば採択されます(補助⾦なしの⾃主事業)。

なお、「⼀定の基準」はその時々で変わりますが、総務省の補助⾦が年度ごとで余った場合、要望箇所にも充当してよい場合があり、このため、上記内規の⼀部を準⽤して基準とする場合があります。参考:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/364425.pdf

参考

・携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会(第3回)

・事業概要 | 移動通信基盤整備協会

・一般国道の指定区間を指定する政令

・総務省 令和7年度概算要求 情報通信関連支援策について

コメント